par Lupe Álvarez

Regarder ailleurs, regarder différemment, regarder encore1… Avant d’avoir trente ans, Estefanía Peñafiel Loaiza avait déjà basé sa démarche artistique sur l’investigation de problématiques essentielles : questionner les vides profonds, les hors-champs et les pliures d’un monde complexe dans lequel l’oubli et l’omission sont des antidotes parfaits à la difficulté de son appréhension. L’insistance sur une vision dite périphérique trouve un corrélat substantiel dans l’oeuvre de cette jeune artiste. Ce processus, visant à fonder une autre économie du regard, s’affirme dans la capacité de l’artiste à convoquer le spectateur, à « le remuer ». Ses outils mobilisent des stratégies subtiles afin d’induire le trouble. En conséquence, elle déconstruit le refoulé d’une conception occidentale du monde, associée historiquement à la notion d’un sujet véritable, rassuré par la stabilité apparente de ses instruments et de ses points de repère.

Peñafiel a fait ses preuves en échappant à l’aplatissement des symboles et au recours à des effets purement superficiels dont fait usage une grande partie de la production artistique contemporaine. Je dirais que l’oeuvre de l’artiste est traversée par quelque chose qui rappelle cette puissance propre au cinéma muet, où l’absence de mots intensifie la portée métaphorique des situations et des contextes, puissance dont elle se sert avec justesse. À cela s’ajoute une utilisation de ressources techniques modestes (mais déployées extraordinairement), ainsi qu’une compréhension profonde de l’espace comme lieu de croisements multiples, ce qui lui donne la possibilité, comme le signale l’artiste, de « donner la parole aux images ». Sa force réside dans sa capacité à extraire le principe des images qui nous pousse à la réflexion, en y convoquant, comme le dit José Luis Brea, la connaissance de l’inaperçu2. En effet, avec cette capacité d’allusion, l’artiste nous montre clairement que l’impact des images et leur rôle dans la fabrication de mondes les transforment en modes de pensée. Ceux-ci dépendent à la fois de notre prédisposition à percevoir et créer des connections, entre des périodes et des contextes différents, et à interpeller un temps présent diffus et indéfini.

Pour créer ces situations l’artiste utilise de nombreux médiums et dispositifs symboliques. Elle se déplace aisément dans un univers expressif élargi où les techniques traditionnelles côtoient la performance, l’installation, la vidéo, ou différentes formes de l’esthétique relationnelle afin de mieux rehausser le potentiel politique de l’art. Les archives et les banques d’images constituent une source essentielle pour nourrir sa poétique. Ces legs historiques scrutés attentivement par l’artiste, comme des vestiges et des traces, soulèvent un certain nombre de questionnements sur un ordre historique conçu à partir d’une correspondance entre raison universelle, représentation et vérité.

L’artiste aiguise son langage en choisissant de façon pointilleuse les images qu’elle utilise, en saisissant leur sens et en les travaillant de façon à signaler leur hors-champ. Certaines de ses propositions peuvent se lire dans le cadre de l’esthétique postcoloniale car elles attirent l’attention sur des point névralgiques du projet civilisateur de la modernité. L’oeuvre, une certaine idée du paradis 1. este oro comemos (d’après Guamán Poma de Ayala) [fig. 1] reprend un dessin du célèbre manuscrit El primer nueva corónica y buen gobierno (La première nouvelle chronique et le bon gouvernement, 1615) dans lequel un chroniqueur indigène dénonce les abus commis durant la colonisation espagnole. Un dessin de l’indigène est reproduit directement sur le mur du lieu d’exposition à Genève. Réalisée avec du chocolat suisse composé de cacao équatorien, cette oeuvre ne saurait être plus explicite.

Cette représentation d’un Inca et d’un Conquistador, en train de réaliser un troc de produits, réactualise allégoriquement la division internationale du travail constitutive de la modernité jusqu’à nos jours. Elle condamne nos pays du Sud à être producteurs de matières premières et fournisseurs de main d’œuvre. Cette condition nous assigne un rôle prédéterminé et immuable dans les chaînes de production. L’artiste dessine cette image soigneusement et délicatement pour faire ressortir les détails graphiques du manuscrit : avec la lourde charge symbolique de la matière employée, elle réveille nos sens en nous faisant réagir sur les rapports historiques de pouvoir mis en place par les constructions culturelles hégémoniques.

Souvent, la poétique d’Estefanía Peñafiel Loaiza s’appuie sur des gestes où le corps est engagé de différentes manières. Certaines de ses oeuvres font référence au journal de voyage Ecuador, écrit en 1929 par le poète et peintre français Henri Michaux. Habitant depuis plusieurs années à Paris, l’artiste retourne par le biais de ces oeuvres les sens de l’appartenance et de l’identité. Le carnet de bord de Michaux, considéré par certains comme un texte « exotisant », alimente parfaitement la démarche de l’artiste. Lorsqu’elle retourne dans son pays d’origine, elle se confronte aux différentes interprétations de l’identité, fondées sur une relation traditionnelle et non problématique entre habitus et habitat, si chères à la pensée substantialiste.

Dans l’installation vidéo préface à une cartographie d’un pays imaginé, l’artiste mélange un laborieux travail d’écriture inversée grâce aux possibilités sémantiques de l’acte de filmer : une façon d’incarner toute expérience ressentie par le corps là où l’écriture classique ne peut qu’esquisser et frôler cette expérience corporelle. En relisant le texte de l’écrivain français depuis son point de vue de migrante, les idées et les images de son pays natal reviennent estompées, évasives… Le récit de Michaux se replace dans la vision du monde de l’artiste, elle même s’y projette, empêchant ainsi de le lire depuis une perspective unique (ici ou là-bas).

fig.2 : cartographies 1. la crise de la dimension (2010)

Une autre oeuvre, cartographies 1. la crise de la dimension [fig. 2], est une vidéo où l’artiste reprend la même référence ; le livre ouvert est posé sur une table, la page de droite est vierge. On perçoit une main qui rentre dans le cadre et parcourt des doigts la surface du papier. C’est alors que, au frottement des doigts, le texte absent apparaît. Combien de questions émergent d’un plan aussi simple et silencieux ? Il semblerait que dans cette oeuvre convergent de multiples interrogations sur l’appartenance, l’identité et les affects, où la notion même de lieu devient flottante. L’identité y constitue le point d’ancrage de mondes hétéroclites dont le lien relativise toute possibilité d’appartenance et de croyance.

Le geste de l’artiste réveille les traumatismes provenant de sa propre expérience et chasse les certitudes acquises dans son pays de naissance, où elles sont rarement mises en doute. Ce sont des propositions où le geste même devient parole. Comme l’énonce Didi-Huberman, un geste corporel, chargé de sens, porte en lui les sentiments et les sensations qu’il laisse transparaître3.

Ce type de gestuelle très précise a comme conséquence un renversement douloureux de la logique corporelle de l’artiste ; il s’agit d’une réécriture à partir de l’expérience d’apprendre à « dé-faire » et à « re-dire »4. Cette logique se matérialise aussi dans les lectures inversées des dix-huit constitutions de la République de l’Équateur faites par l’artiste qui constituent l’oeuvre compte à rebours. C’est un composé de performance et de vidéo initié en 2005 dans lequel la remarque de Michel Foucault pointant la fausseté fondatrice du langage et mettant en cause la capacité des mots à dire la vérité se trouve toujours d’actualité : « Longtemps, écrit Foucault, on a cru que le langage maîtrisait le temps, qu’il valait aussi bien comme lien futur dans la parole donnée, que comme mémoire et récit ; on a cru qu’il était prophétie et histoire… qu’il avait pouvoir de faire apparaître le corps visible et éternel de la vérité… Mais il n’est que rumeur informe et ruissellement… »5. Dix-huit constitutions d’un état démocratique toujours défectueux et prisonnier de sa rhétorique : l’acte de vérité ne se trouve donc pas dans les mots eux-mêmes mais dans ce que, par l’usage singulier qu’il en fait, l’art parvient à dévoiler et à rendre intelligible.

Il existe une récurrence dans le travail de l’artiste qui consiste à sonder l’inframince social attaché au geste poétique, et à réveiller le sens à travers des interventions subtiles. L’œuvre de la rigueur de la science [fig. 3] propose un atlas du début du XXe siècle, découpé d’après une ligne équatoriale saugrenue, imaginée à l’époque des surréalistes. Ainsi se construit une déclaration sur les fictions politiques en arrière!plan des sciences empiriques et de leurs prétentieux instruments de vérité. Encore une fois, se présente ici la crise d’une idée du monde, héritée des récits modernes, du siècle des Lumières et du progrès, dont l’artiste montre l’effondrement avec acuité.

La ville, cet espace par excellence de la modernité, également fréquent dans le travail de Peñafiel, est un environnement dont elle se sert pour mettre en images ce qui échappe au regard par l’absence ou la surexposition. Ce faisant, l’artiste met en évidence la complexité des relations sociales qui traversent les images et les imaginaires de la ville. Elle laisse transparaître les connotations politiques de l’assignation des lieux, de la fragmentation et de la distribution de l’espace.

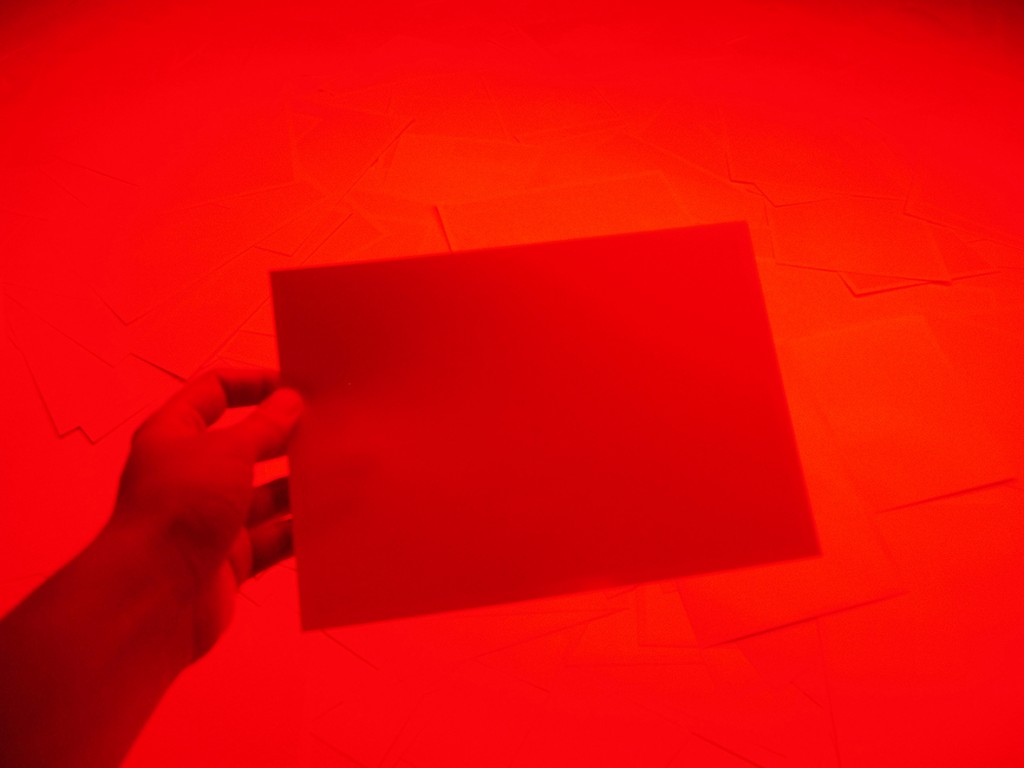

Le processus comprend aussi bien des images réalisées délibérément par l’artiste que trouvées dans les médias ; des sources qui matérialisent des indices, des mémoires fragmentées, des bribes… Dans l’installation cherchant une lumière garde une fumée [fig. 4] des milliers d’images d’incendies, advenus dans différentes villes, s’éclipsent sous une lampe de lumière rouge. Dans la salle plongée dans l’obscurité n’est visible qu’un entassement d’images placées au milieu. Les images se présentent comme la seule chose existante mais, pendant que nous nous obstinons à nous les approprier comme signes d’une certaine vérité, leur existence même se dissout. Elles disparaissent au fur et à mesure qu’elles se rapprochent de la lumière. Cette proposition me rappelle une phrase d’Irmgard Emmelhainz6 : « Malgré sa relation avec le nerf optique, une image quelconque ne peut être une image. Pour devenir image, la vision doit tuer la perception ; il est nécessaire de poser la vision et ensuite la mettre à l’oeuvre (à travers l’art) et y réfléchir (à travers une activité critique). »

L’oeuvre les villes invisibles 3. l’étincelle (Vincennes 2008) s’appuie aussi sur une réflexion sur la dimension critique des images. Elle est constituée de diapositives projetées sur un écran phosphorescent, représentant des vues aériennes du Centre de rétention administrative de Vincennes, lieu destiné aux immigrants en situation irrégulière. Les photos montrent la configuration confinée et localisée d’un espace qui nous échappe dans une succession d’images se juxtaposant continuellement. Dans cette vision impersonnelle et à travers cet enchaînement d’images, on perçoit fugacement la géométrie du lieu à la fois présente et diffuse. C’est une installation inquiétante, traversée par les tensions et les imaginaires conflictuels relatifs aux « bienfaits » de la globalisation. Si nous mettons en rapport l’exclusion avec les discours sur l’intégration internationale, le libre commerce, et la libre circulation du travail, nous nous demandons alors quelles sont les garanties pour que ces personnes en situation de « réclusion » puissent prendre une quelconque décision sur leur condition de vie. Cette pièce ouvre une réflexion encore plus vaste, rejoignant l’idée de Foucault qui soutient que la discipline est en étroite relation avec la distribution des individus dans l’espace7. Elle se réfère également à l’assertion de Braudel pour qui les limites n’apparaissent que lorsque l’altérité est perçue comme une menace. L’altération du sentiment de sécurité construit historiquement dans un territoire donné provoque chez les individus une sensation de séparation8.

a room with a view (mode d’emploi) est une installation vidéo qui traite aussi des modes de vie inhérents à la condition du migrant : la subjectivité construite à partir du déplacement, le déracinement, la reconfiguration du sens de l’intimité et du « chez soi », voire même d’une identité problématique, assujettie à des statistiques, des documents légaux et des protocoles d’intégration. Cette oeuvre a été réalisée lors d’une résidence de l’artiste à Beyrouth à partir de documents, d’archives, de photographies, autant d’éléments qui s’entrelacent sur fond de réalités et d’expériences diverses, où les images impersonnelles et les référents fluctuants mettent en déroute toute idée fixe de l’identité.

Dans la même veine la série photographique un air d’accueil propose un commentaire puissant sur les questions relatives à la mobilité, aux frontières et aux géométries du pouvoir. Avec un appareil photo dont l’obturateur est laissé ouvert pendant un laps de temps étendu, l’artiste enregistre le passage de groupes de migrants captés par des images de vidéosurveillance à la frontière entre le Mexique et les États!Unis, ou entre la Palestine et Israël. Le processus se réapproprie l’enregistrement du dispositif de contrôle pour donner en retour une image floue des migrants à la dérive. Encore une fois, un type de productivité lié au développement technologique est convoqué pour révéler une vision chargée de connotations idéologiques. Face à cette caméra de surveillance installée sur deux des frontières les plus ardentes du monde, c’est l’idée même de point de vue qui se déplace. La caméra devient une sorte de sujet décentré, une prothèse optique boostée par la technologie, capable d’intensifier des aspects de la réalité qui se dérobent à la vision humaine. En plaçant la dimension idéologique de la technique à la base de son système signifiant, l’oeuvre nous rappelle qu’avec le développement des machines permettant de détecter et visualiser l’information, « les images sont devenues des objets scientifiques, administratifs et militaires, aussi bien qu’un capital et une forme de pouvoir9 ». Ici, pourtant, avec le geste indélébile de l’effacement, l’artiste met en scène poétiquement une revanche. C’est comme si elle conjurait le danger en rendant à cette limite infranchissable une possibilité liminale.

Lupe Álvarez, Miraflores, le 15 avril 2015

Née à Cuba, Lupe Álvarez est une critique d’art, universitaire et commissaire indépendante. Son travail théorique au sein de l’Institut supérieur d’Art de Cuba a accompagné l’émergence du Nouvel Art Cubain pendant les années 1990. Álvarez a fondé le programme de théorie de la culture artistique à l’Université de La Havane. En 1998, elle s’est installée en Équateur en tant que chercheuse associée au Centre équatorien d’Art contemporain. En tant que commissaire, elle y a notamment réalisé l’exposition Umbrales del Arte en el Ecuador (au MAAC, Musée anthropologique et d’Art contemporain de Guayaquil) ainsi que le nouvel accrochage des collections d’art moderne et contemporain du Musée municipal de Guayaquil. Álvarez est aussi la co! fondatrice de l’Institut technologique d’Art de l’Équateur (ITAE), où elle enseigne et dirige le Département scientifique.

NOTES :

- Le titre est une citation du statement de l’artiste, écrit en 2006.

- José Luis Brea, Cambio de régimen escópico : del inconsciente óptico a la “e-image”, Revista de Estudios Visuales, n° 4, 2007. http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/JlBrea-4-completo.pdf (consulté le 23/04/2015).

- Entretien avec George Didi-Huberman par Pedro Romero, Un conocimiento por el montaje, dans Revista Minerva, 2007. http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=141 (consulté le 23/04/2015).

- L’auteur utilise la construction « dé!dire » pour se référer à l’acte de désapprendre à parler (NdT).

- Michel Foucault. « La pensée du dehors », dans Dits et Écrits (1954-1988), Paris, RNF/Gallimard, 1994, t. 1 : 1954-1975, texte n° 38, « Sur Maurice Blanchot » [publié dans Critique n° 229, juin 1966, p. 523-546].

- Irmgard Emmelhainz, Conditions of Visuality Under the Anthropocene and Images of the Anthropocene to Come. http://www.e-flux.com/journal/conditions-of-visuality-under-the-anthropocene-and-images-of-the-anthropocene-to-come/ (consulté le 23/04/2015). La citation d’Emmelhainz se réfère à deux textes : Serge Daney, « Avant et après l’image » (entretiens), Revue d’Études palestiniennes, été 1991 ; et Georges Didi-Huberman, « Tableau = coupure : Expérience visuelle, forme et symptôme selon Carl Einstein », Cahiers du Musée national d’art moderne, n° 58, hiver 1996, p. 5-27.

- Michel Foucault cité par David Morley, « Pertenencias. Lugar, espacio e identidad en un mundo mediatizado », dans Leonor Artuch (éd.), Pensar este tiempo. Espacios, afectos, pertenencias, Paidós, Buenos Aires, 2005.

- Fernand Braudel cité dans le même article.

- Benjamin Bratton, “Some Trace Effects of the Post-Anthropocene”, dans « Accelerationist Geo-political Aesthetics », E-Flux Journal 46, juin 2013, cité par Irmgard Emmelhainz, op. cit.