par Marc Lenot

Article publié dans la monographie fragments liminaires : Estefanía Peñafiel Loaiza (Les Presses du réel, 2015), reproduit ici avec la permission de l’auteur. Le livre peut être commandé auprès de l’éditeur en suivant ce lien.

J’écris ce texte dans une maison que j’habite depuis peu, à laquelle je m’acclimate, et dont ma « pièce à écrire » est comme un antre, une caverne creusée dans la colline l’adossant, un lieu d’où ma vision du monde extérieur ensoleillé est un peu celle d’un homme caché, à l’affût, non un traqueur mais un veilleur. Et, me dis-je, c’est un point de vue assez similaire à celui du regardeur dans un air d’accueil [fig. 1], la dernière série d’Estefanía Peñafiel Loaiza, qu’elle a complétée lors de sa résidence au Centre photographique d’Île-de-France à Pontault-Combault, et qui y ouvrait son exposition « fragments liminaires » au printemps 2015. La plupart des images de cette série semblent en effet avoir été prises depuis un trou, depuis le fond d’une grotte, elles sont partiellement ou entièrement cerclées de noir, et l’image visible du monde y est comme encadrée par cette non image sombre. Ce visible lui-même, forêt, champ ou prairie, semble d’ailleurs incertain, flou, agité, traversé par des formes indécises, non identifiables, presque vibrantes, au point que, la première fois que j’ai vu une image de cette série, j’ai d’abord cru à une vidéo, tant ce tremblement optique me troublait. Pour réaliser ces images, l’artiste a capturé sur Internet des vidéos mises en ligne (pour la plupart) par des milices de « vigilantes » nord-américains qui ont caché des cameras automatiques à la frontière avec le Mexique1 pour y repérer les immigrants clandestins fugitifs traversant ce no man’s land pour atteindre ce qu’ils croient être la Terre promise. L’artiste a ensuite flouté la silhouette du migrant, n’en laissant subsister qu’une trace fugace, ombre à peine visible d’un spectre humain, flottement d’un être fantôme entre deux mondes, deux vies : ce qui est visible est-il vraiment vu ? Ce qui est montré là, est-ce vraiment réel ? Ces images sont loin d’être neutres: elles procurent un abri aux clandestins, elles les soustraient au bras justicier, elles marquent une position, un discours, un lieu et une histoire. Comme dans tout son travail, il est question ici de visibilité et d’absence, d’histoire et de mémoire, de déplacement et de territoire.

Estefanía Peñafiel Loaiza est née en Équateur et habite en France depuis treize ans, elle appartient à ces deux pays, l’un périphérique, longtemps colonisé et fantasmé, métis et fier, et l’autre central, orgueilleux et nostalgique, cartésien et dominateur ; artiste aux aguets du monde, elle navigue incessamment entre ces deux lieux, physiquement, mentalement, oniriquement, poétiquement, artistiquement. Son travail, que je suis depuis sa sortie de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris en 2006, emprunte des formes diverses, photographie et vidéo, et aussi performance et installation, mais il fait toujours preuve d’une grande cohérence, d’une unité profonde : on peut aisément voir chacune de ses pièces comme un fragment d’un grand œuvre en train de se faire, qui se complète et se raffine à chaque fois. Nous avons ensemble pensé ce livre, et l’exposition qu’il a accompagnée, non pas comme une rétrospective hâtive du travail de cette jeune artiste, mais comme un ensemble de fragments liminaires, au seuil de ses promesses futures.

Le retrait, la protection par l’invisibilité que ces images offrent aux migrants clandestins, nous les retrouvons avec les figures d’anonymes, de sans-grade, de sans-nom, de sans-papiers, photographies dans des quotidiens de personnes qui sont de purs éléments du décor, globalement indifférenciés et individuellement insignifiants car dénués de toute singularité, dont elle gomme jour après jour l’image, la soustrayant à l’histoire officielle (sans titre (figurants) [fig. 2]).

Alors que ne subsiste sur la feuille de journal qu’une ombre blanche en lieu et place du figurant, les rognures et débris ainsi obtenus, désormais porteurs des traces de l’image, sont alors préservés dans de petites fioles, des reliquaires, des mémoriaux du figurant inconnu, réceptacles soigneusement alignés comme au columbarium, où l’individualité de chacun – désormais sinon nommé, en tout cas numéroté – devient un objet de mémoire. Le figurant dès lors figure, il gagne une singularité et une signifiance, il cesse d’être un acteur anonyme pour devenir une figuration poétique et métaphorique du peuple2. Ces occultations, ces retraits, sont des constructions de l’invisible, des dessins d’absence. Dessin d’absence aussi que ce grand mur tout blanc, devant lequel, la première fois que je l’ai vu, je n’ai rien vu (mirage(s) 2. ligne imaginaire (équateur) : quand on vient d’un pays qui porte le nom d’un concept, avéré mais sans réalité tangible, comment peut on rendre visible cet invisible, comment peut-on inviter le spectateur à entrer dans ce piège de la perception, dans cet espace étroit, inframince, entre imaginaire et image, entre latent et manifeste ? Ce n’est qu’une longue trace de gomme blanche sur un mur blanc, mais elle suffit à faire surgir des signes là où on ne les attendait pas, à construire une impossibilité de voir qui vient questionner le statut de l’image même. « Se souvenir pour oublier, gommer pour retracer3. » Déjà au début de sa carrière artistique, il y a une quinzaine d’années, Estefanía Peñafiel Loaiza enfermait des objets dans de la cire pour les retirer du monde, les dissimuler au regard, les réduire à l’état de souvenir, de concept, voire même de « bruit secret » (cf. l’oeuvre collection de secrets [fig. 3]).

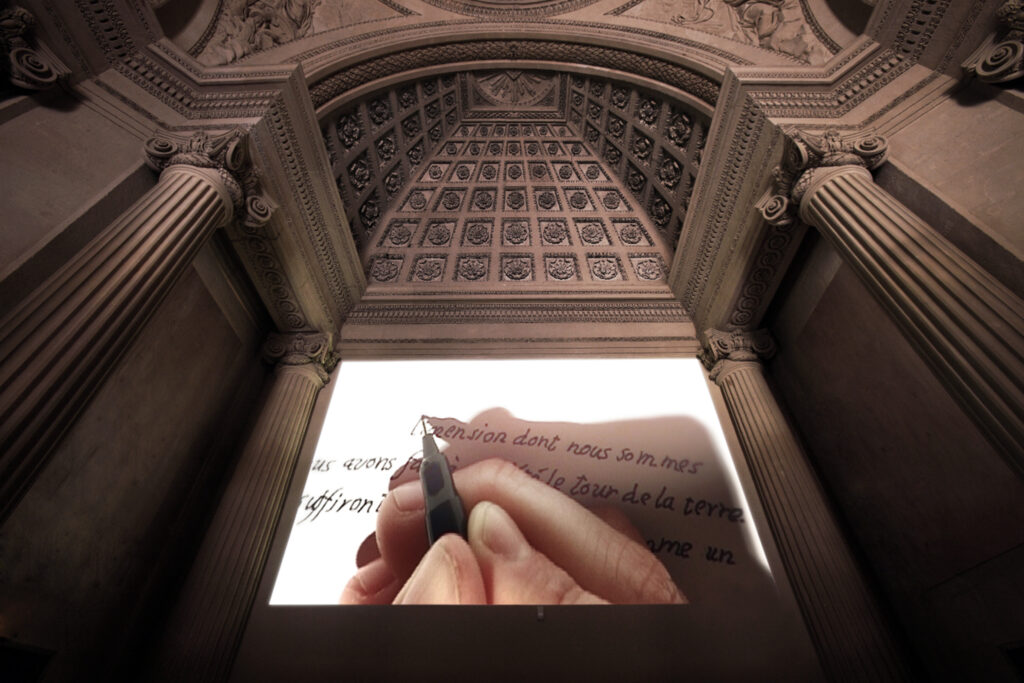

Ce travail de disparition et de résurgence se manifeste aussi dans l’effacement du Verbe, dans la suppression programmée de la parole, ou plutôt dans son déplacement vers un lieu autre. Elle le fait avec le texte sacré de son pays, la Constitution, ou plutôt les dix-huit constitutions qu’a connues l’Équateur de 1830 à 1998 – tentatives incessantes de se définir – qu’elle lit en public, mais à l’envers comme compte à rebours4 créant ainsi un espace oral des plus étranges, à la fois incompréhensible et familier, entre majesté républicaine et diversion populaire. Elle l’accomplit surtout avec un livre essentiel et révélateur pour ses compatriotes, Ecuador d’Henri Michaux, récit du voyage initiatique du jeune auteur de trente ans dans les Andes (en 1928), qui constitue la matière première de plusieurs de ses pièces, en en faisant disparaître la trace au fil de son stylo effaceur magique (préface à une cartographie d’un pays imaginé [fig. 4]) : cette dés-écriture constitue, pour le lecteur / spectateur désorienté, tentant vainement d’attraper le texte, de le saisir au vif, un spectacle poignant, presque insupportable, la frustration de ne pouvoir lire, d’être confronté à l’évanouissement des mots, d’être contraint par cette échappée du sens d’aller au-delà du visible. À l’inverse, ce peuvent être ses doigts tachés d’encre qui, s’imprimant sur une page de ce même livre, la caressant, l’oignant, y font réapparaître les mots imprimés (cartographies 1. la crise de la dimension). Ailleurs, c’est un poème, Chambre d’hôtel, qui est devenu instable et invisible, écrit au pochoir avec du charbon et de la poudre non fixés sur le papier : le vent mauvais le dispersera peut-être, comme fut disperse il y a soixante-cinq ans le peuple du poète, le Palestinien Mahmoud Darwich – à moins qu’un jour la conjonction de la poudre et d’une flamme ne fasse tout exploser (déclaration de flamme). Ou bien ce sont des plaques de verre noircies à la suie qui occultent des pages de livres, n’y laissant apparaître que quelques phrases énigmatiques dont on s’efforce de reconstituer le sens, à la fois présent et absent5 (sous rature).

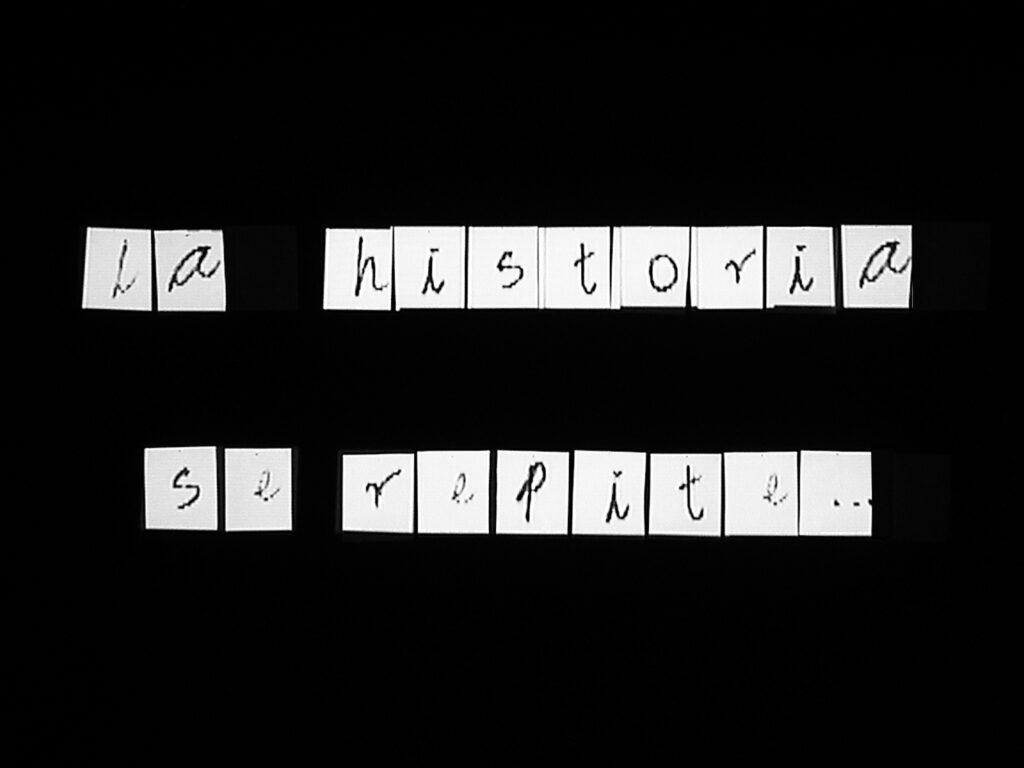

Cette dialectique de la disparition, ou en tout cas de sa possibilité, se retrouve dans toute son oeuvre. Des mots inscrits au pochoir par la seule empreinte de ses dermatoglyphes sur des vitres ou des miroirs, qu’on ne peut voir que sous un certain éclairage, en plissant les yeux ou en soufflant dessus, disent l’histoire secrete des lieux (mirage(s) 3. Arménie ), ou du monde (épiphanie).Des images projetées sur des écrans phosphorescents qui y survivent quelques instants comme des fantômes, montrent une réalité occultée, laissée pour compte, oubliée (no vacancy ou les villes invisibles 3. l’étincelle (Vincennes 2008) [fig. 5]). Une photographie rendue invisible par une lumière trop forte est une des images insoutenables prises par un Sonderkommando de Birkenau (fiat lux [fig. 6]), seule trace photographique de la réalité des camps, à laquelle certains auraient voulu dénier le droit d’exister6. Des clichés d’immeubles incendiés exposés sous une lumière rouge empêchant d’y distinguer le moindre détail, se referent aux émeutes des ghettos de banlieue de 2005 à aujourd’hui (cherchant une lumière garde une fumée). Et à chaque fois, il s’agit d’oubli et de mémoire, de refus de voir et d’histoire refoulée, de visions impossibles et de luttes de persistence mémorielle : face à la disparition de l’Histoire, comment peut-on encore la révéler, comme image et comme vérité ? Sa pièce la plus frappante dans ce registre est sans doute angelus novus [fig. 7]où, sur des feuilles de papier épinglées sur une tenture noire, une main écrit et efface inlassablement « l’histoire se répète, l’Histoire se répète, les histoires se répètent, les Histoires se répètent » : l’ange de Klee et de Benjamin7, ange de l’Histoire tourné vers la catastrophe passée et poussé à reculons vers l’avenir, préside ici à la confusion entre histoire et Histoire, et à leur combinaison répétitive. Car le travail d’Estefanía Peñafiel Loaiza est fortement ancré dans l’Histoire, et, partant, dans le politique. On y trouve le reflet de notre monde, du génocide arménien à celui des Juifs, des Conquistadors (une certaine idée du paradis 1. este oro comemos (d’après Guamán Poma de Ayala) à la guerre d’Algérie (d’un regard l’autre (hasta mañana Rebeca, espero que tú no vas a olvidar) en passant par la Commune (les villes invisibles 1. l’attente (Paris 1871)), de notre société globalisée d’apartheid social et du tout répressif aux révoltés en tout genre (vent d’Est ), des anonymes du Nord aux clandestins du Sud, mais ce n’est évidemment jamais une transcription littérale pamphlétaire, mais au contraire une évocation que je qualifierais de poétique, communiquant sur un autre plan ce que le langage rationnel seul ne saurait exprimer.

Confronté à cette Histoire en lambeaux, le travail d’Estefanía Peñafiel Loaiza n’est pas de destruction, mais bien plutôt de déplacement, de transfert dans un nouveau territoire où le vestige de l’image ainsi déconstruite pourra subsister autrement : les résidus du gommage des figurants sont sauvegardés dans des urnes mémorielles, l’esprit des lieux subsiste dans des inscriptions fugaces sur vitres ou feuilles d’arbres, le son est conservé, retranscrit dans la gravure d’un sonagramme sur des livres recouverts de cire (sismographies 3. entrenerfs), le socle d’une ancienne guillotine subsistant encore aujourd’hui à l’insu de tous dans une rue de Paris est préservé par un moulage qui, peu à peu, s’effrite et se délite (présent, imparfait). De la même manière, le texte d’un humble chroniqueur de l’histoire d’un village occitan se trouve retranscrit aux murs du manoir local (la fin de la mine (d’après René Gayraud [fig. 8]), et un récit argentin d’Eduardo Galeano, après traduction de l’espagnol en anglais puis de l’anglais en hindi, est réinterprété graphiquement sous forme d’une bande dessinée traditionnelle par des artisans indiens (las palabras andantes (fumure)) : au fil des déplacements, l’histoire, l’Histoire se conserve et se transpose. Lors d’une précédente exposition au Crédac, centre d’art installé dans une ancienne usine d’Ivry-sur-Seine, créant comme souvent des pièces liées au lieu où elles sont présentées, elle a tire des empreintes de la « peau » du sol de l’usine : celles-ci constituent un palimpseste double-face, vestige de l’activité passée de ce lieu et signe de sa vie présente, passage entre ces deux temporalités (l’espace épisodique). L’artiste nous dessine ainsi une nouvelle cartographie du monde, reliant des lieux chargés de sens : ses oeuvres sont toujours ou presque inscrites dans un lieu précis, géographique, territorial, tel pays, tel village ; et, bien sûr, les lignes, de l’horizon, de l’équateur…

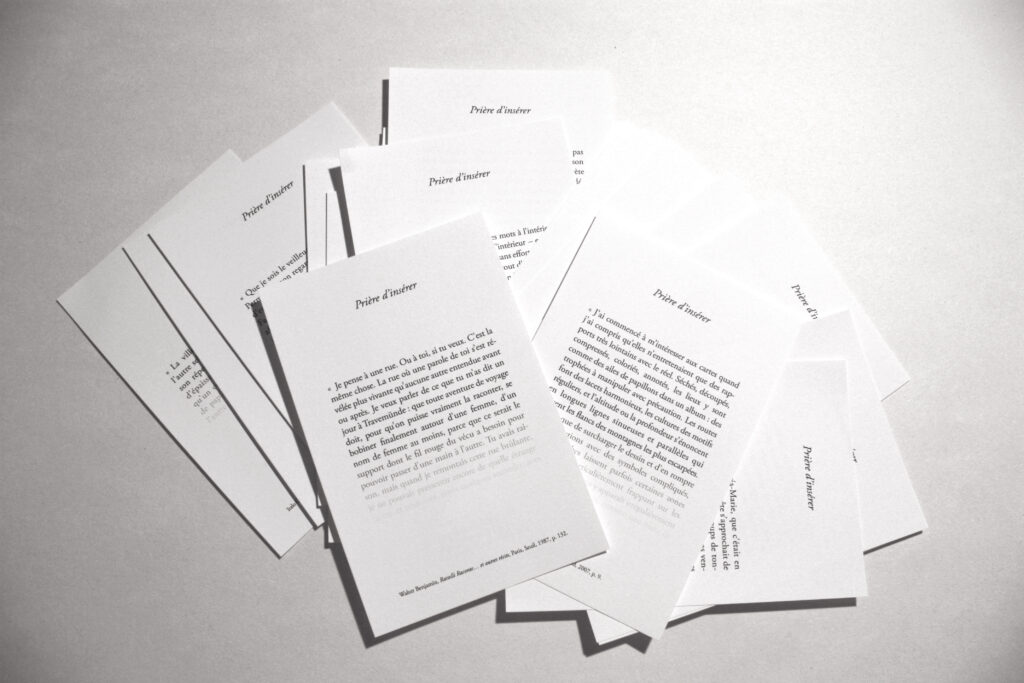

Parfois le lieu se fait plus prégnant, ainsi quand il s’agit du Centre de retention administrative de Vincennes, lieu d’exclusion jamais montré, où des étrangers en situation irrégulière, comme on dit, sont détenus avant leur expulsion, ce contre quoi, parfois, ils se révoltent en détruisant leur prison par le feu, et alors les images fantômes d’Estefanía Peñafiel Loaiza subsistent quelques instants encore sur l’écran phosphorescent où elles sont projetées, comme pour maintenir en vie, encore un bref moment, cet espoir qui va inéluctablement disparaître (les villes invisibles 3. l’étincelle (Vincennes 2008)) ; ou bien, quand, autre hétérotopie8, dans un ancien fort militaire dominant la ville de Grenoble, lieu de défense et de contrôle, fait pour surveiller et punir9, elle réalise une installation vidéo où le texte de Foucault, transcrit en braille, est « lu » silencieusement par les doigts d’un aveugle, avec seulement le son du frottement de ses doigts sur le papier et son souffle, soulignant une tension renouvelée entre la nécessité de voir et son impossibilité (il n’y a là aucun lieu qui ne te voie). Telle exposition d’elle outre- Atlantique (« en valija », Cuenca, 2013) a tenu dans une valise, car composée d’oeuvres légères en poids mais denses en pensée. Dans telle autre (« Le Monde Physique », exposition collective à La Galerie, Noisy-le-Sec, 2011), elle a disséminé des prières d’insérer [fig. 9] dans les livres d’une bibliothèque, petites fiches de carton portant des citations sur le voyage et le déplacement, qu’un lecteur ordinaire découvrira un jour, surpris, et qu’il replacera dans un autre volume, ou bien qui resteront pour toujours dans un livre oublié de tous.

Travaillant sans grandiloquence, avec des moyens délibérément modestes, l’artiste parvient ainsi sans cesse à déplacer les points de vue, à déjouer les representations convenues, à ébahir et faire basculer les esprits et les regards, à destabilizer le rapport que le spectateur croit entretenir avec l’image ; la sobriété de ses moyens renforce la dimension percutante de son propos. Plutôt que montrer des images, elle révèle les signes, elle questionne les représentations, elle interroge les mémoires, elle fait surgir les sédiments de l’Histoire, elle bâtit ce qu’on pourrait nommer une phénoménologie du visible. Ma vision en est transformée, chamboulée : le visible m’apparaît, mais le réel me reste invisible, insaisissable. Ne suis-je pas justement dans une caverne, face aux ombres-mirages ?

Lisbonne, le 3 avril 2015

Marc Lenot (1948, Saint-Étienne), après des études à l’École polytechnique et au MIT (MA, USA), a travaillé comme économiste et consultant en stratégie et en recrutement, avant de se réinventer en critique d’art à partir de 2005. Il est depuis dix ans l’auteur du blog de référence sur l’art contemporain Lunettes Rouges publié par le journal Le Monde (http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/). Il a par ailleurs obtenu en 2009 un Master à l’EHESS avec un mémoire sur le photographe tchèque Miroslav Tichý, et termine actuellement la redaction d’une thèse sur la photographie expérimentale contemporaine sous la direction de Michel Poivert à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a été le premier membre « non papier » de l’AICA en France, et c’est avec sa présentation orale du travail d’Estefanía Peñafiel Loaiza qu’il a remporté le prix AICA France, décerné par un jury international de l’Association Internationale des Critiques d’Art en mars 2014 lors d’une competition avec neuf autres critiques d’art français. Il vit entre Lisbonne et Paris.

Notes:

- Quelques autres vidéos proviennent de la frontière entre Israël et la Palestine.

- Voir sur ce sujet Georges Didi-Huberman, Peuples exposés, peuples figurants, Paris, Minuit, 2012.

- Titre de l’article de Sophie Rosemont dans la revue Mouvement (juin 2008) sur l’exposition d’Estefanía Peñafiel Loaiza à la galerie Paul Frèches (Paris).

- En ligne à www.cuenta-regresiva.net.

- Le titre évoque bien sûr ce concept de Heidegger, repris par Derrida, sur l’impossibilité d’une définition autrement que par cette dualité ambiguë du présent-absent.

- Voir la polémique entre Georges Didi-Huberman et les amis de Claude Lanzmann dans G. Didi-Huberman, Images malgré tout, Paris, Minuit, 2004.

- Walter Benjamin, Thèses sur la philosophie de l’Histoire, Paris, Denoël, 1971.

- Michel Foucault, Les Hétérotopies. Le Corps utopique [1967], Paris, Lignes, 2009.

- Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1975.